Année

Toutes

Documentaire

Film

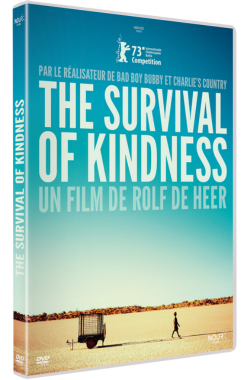

Au milieu d’un désert aride, sous un soleil de plomb, une femme est abandonnée dans une cage de fer. Déterminée à vivre, elle parvient à s’en échapper. Elle marche à travers les dunes, les ruines d’un monde en désolation, gravit la montagne et arrive en ville. Une odyssée qui la mène jusqu’aux frontières de l’humanité…

Quel a été le point de départ de ce film pour vous ?

A cause du Covid et du confinement, le projet sur lequel je travaillais est tombé à l’eau. Personne ne savait combien de temps le Covid allait durer et ce qui allait se passer, alors j’ai commencé à réfléchir à la façon de faire un film différemment. Il me fallait une équipe très réduite, et tourner principalement en extérieur. J’avais un modèle de fabrication, mais je n’avais pas de sujet.

Aujourd’hui, je vis en Tasmanie, mais je n’ai jamais vraiment fait de film ici. J’ai fait des bouts de film, mais jamais un film complet. Et il y a le Mont Wellington, Kunanyi. C’est grand, c’est extraordinaire et c’est à une centaine de kilomètres de chez moi. J’y suis allé en voiture, j’ai commencé à repérer des lieux et à me demander ce que je pourrais y tourner.

Aujourd’hui, lorsque je prépare une histoire ou un scénario, j’essaie de ne pas trop l’intellectualiser. Je laisse les idées me guider et j’ai confiance dans le fait que le processus me mènera quelque part.

A l’époque, il y avait cette intersection entre le Covid et le mouvement Black Lives Matter. En Australie, nous avions notre propre sous-branche, je suppose, du mouvement BLM. C’était en toile de fond, je n’essayais pas forcément de mettre cela dans le film, mais un jour, en me rendant à la montagne, j’ai eu une image en tête, de mon ami Peter Djigirr, un autochtone avec lequel j’ai beaucoup travaillé. L’image le représentait dans une cage, sur une plaque d’argile dans le désert. Cette image n’a pas voulu disparaître de mon esprit. Je me suis dit : « Bon, eh bien, c’est ça. Le voilà le début ». Or, il n’y a pas de désert en Tasmanie. C’est ainsi que le voyage a commencé dans le désert d’Australie-Méridionale pour finir à la montagne en Tasmanie.

Quand avez-vous décidé de faire du personnage principal une femme et comment avez-vous choisie la comédienne Mwajemi Hussein, qui joue pour la première fois ?

Peter Djigirr ne pouvait pas le faire, j’ai donc dû trouver quelqu’un d’autre. En essayant de trouver quelqu’un, je suis tombé sur une femme éthiopienne qui travaillait dans un centre de réfugiés. Je me suis dit : “Je veux un homme, comme cette femme”, et puis finalement : “Pourquoi pas cette femme ?” Quand je lui ai demandé, elle a refusé. Elle sortait d’une situation traumatisante et était très heureuse d’avoir été acceptée comme réfugiée en Australie. Elle ne voulait rien changer. Mais pour moi et ma coproductrice Julie Byrne, après avoir pensé au rôle en tant que femme, nous ne pouvions plus revenir en arrière. Nous avons travaillé avec un directeur de casting et trouvé Mwajemi, qui est également arrivée en Australie en tant que réfugiée de la République démocratique du Congo et qui est aujourd’hui assistante sociale.

J’ai lu que non seulement elle n’avait jamais joué auparavant, mais qu’elle n’était jamais allée au cinéma. Était-ce un défi de la diriger ?

J’ai compris, en particulier après avoir travaillé avec des acteurs autochtones non-professionnels, que si quelqu’un convient à un rôle et a de la profondeur, vous pouvez mettre la caméra sur lui et la garder. Et ce sera intéressant. J’ai travaillé avec David Gulpilil, qui était un acteur extraordinaire. Il se passe tellement de choses dans un simple gros plan de David. Si vous choisissez bien la personne, vous pouvez être sûr que la caméra le verra. Lorsque j’ai choisi Mwajemi, je savais qu’elle avait une grande expérience de la vie, avec toutes les violences qui se sont produites autour d’elle. C’est là, dans son être. Vous placez la caméra sur elle et, si vous en avez parlé au préalable et si elle a la liberté de penser qui va avec, elle vous donnera quelque chose d’intéressant.

Comment était votre équipe sur ce film ?

Ils étaient fantastiques. C’est la plus jeune équipe avec laquelle j’ai travaillé. Compte tenu du propos et de la thématique du racisme, j’avais besoin d’une approche différente de l’équipe du film. Il me semblait ridicule de parcourir le pays avec mon équipe habituelle, essentiellement composée d’hommes, tous blancs, d’à peu près mon âge, ce qui, pour le dire gentiment, n’est plus si jeune. L’histoire du film parle de la désinvolture du courant dominant vis-à-vis de l’oppression, de la violence systémique et des traumatismes infligés à d’autres êtres humains à l’échelle mondiale. J’ai compris qu’il fallait une nouvelle équipe – avec des jeunes, de la diversité et un équilibre entre les sexes. L’histoire devait être racontée en collaboration avec des personnes talentueuses, réfléchies et passionnées, mais sous-représentées.

À un moment donné, je regardais la costumière, le chef décorateur et l’ingénieur du son et je me suis dit : “Oh, mon Dieu, je suis plus vieux qu’eux trois réunis”. Pour la plupart d’entre eux, il s’agissait de leur premier film, et ils y ont apporté une telle énergie et une telle passion, c’était formidable.

Parce qu’ils étaient beaucoup plus jeunes, ont-ils eu un regard différent sur le sujet et les thèmes du film ?

La réponse à cette question est compliquée car trois des chefs de département étaient des autochtones, assez jeunes. Le film ne porte pas sur les autochtones, mais il est clair qu’ils voyaient certaines choses un peu différemment. L’équipe était très diversifiée. Notre premier assistant opérateur était un Maori de Nouvelle-Zélande. L’un des assistants réalisateurs était népalais. Chacun réagissait différemment au sujet. Sur mes films, tout le monde est un collaborateur et contribue à sa réalisation.

Copyright © 2024 Nour Films | Webdesign g981